Ziele gemäß Rahmenlehrplan

Cyber-physische Systemeergänzen

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, die physische Welt und IT-Systeme funktional zu einem cyber-physischen System zusammenzuführen.

-

Die Schülerinnen und Schüler analysieren ein cyber-physisches System bezüglich eines Kundenauftrags zur Ergänzung und Inbetriebnahme weiterer Komponenten.

-

Sie informieren sich über den Datenfluss an der Schnittstelle zwischen physischer Welt und IT-System sowie über die Kommunikation in einem bestehenden Netzwerk. Sie verschaffen sich einen Überblick über die Energie-, Stoff- und Informationsflüsse aller am System beteiligten Geräte und Betriebsmittel.

-

Die Schülerinnen und Schüler planen die Umsetzung des Kundenwunsches, indem sie Kriterien für die Auswahl von Energieversorgung, Hardware und Software (Bibliotheken, Protokolle) aufstellen. Dazu nutzen sie Unterlagen der technischen Kommunikation und passen diese an.

-

Sie führen Komponenten mit dem cyber-physischen System funktional zusammen.

-

Sie prüfen systematisch die Funktion, messen physikalische Betriebswerte, validieren den Energiebedarf und protokollieren die Ergebnisse.

-

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren den Arbeitsprozess hinsichtlich möglicher Optimierungen und diskutieren das Ergebnis in Bezug auf Betriebssicherheit und Datensicherheit.

Plan

Zeitplan

gantt title August - September (20UE LF7) dateFormat YYYY-MM-DD axisFormat %d.%m. section Do 28.08. 5 Einführung, Grundlagen CPS, Schnittstellen, Einheiten :2025-08-28, 5h section Fr 29.08. 6 Widerstände, Logikgatter, Binäres Rechnen, DevOps :2025-08-29, 4h SOL Git :crit, 2025-08-29, 2h section Do 04.09. 5 Q&A, Wiederholung :2025-09-04, 5h Nachhilfe :2025-09-04, 2h section Fr 05.09. 4 Klassenarbeit :crit, 2025-09-05, 2h GPIO, Mikrocontroller, Raspberry Pi, Simulator :2025-09-05, 2h

gantt title Oktober (38UE IoT + 8UE LF8) dateFormat YYYY-MM-DD axisFormat %d.%m. section Mo 20.10. 8 IoT Kurs :2025-10-20, 8h section Di 21.10. 8 IoT Kurs :2025-10-21, 8h section Mi 22.10. 8 IoT Kurs :2025-10-22, 8h section Do 23.10. 8 IoT Kurs :2025-10-23, 8h section Fr 24.10. 6 IoT Kurs :2025-10-24, 6h section Mi 29.10. 3 Standards, Protokolle, HTTP :2025-10-29, 3h section Do 30.10. 5 JSON, XML, HTML, URL :2025-10-30, 5h <!--LF8b-->

gantt title Dezember (13UE LF7 + 23UE LF8 + 2UE PV) dateFormat YYYY-MM-DD axisFormat %d.%m. section Mo 01.12. 3 HTTP, MQTT :2025-12-01, 3h section Di 02.12. 3 UART, I2C, SPI :2025-12-02, 3h section Do 04.12. 5 Wiederholung, Q&A :2025-12-04, 5h section Fr 05.12. 8 Klassenarbeit :crit, 2025-12-05, 2h LF8 Programmierübung :2025-12-05, 4h SOL LF8 Praxis :crit, 2025-12-05, 2h section Mo 08.12. 3 JSON, JSON Schema :2025-12-08, 3h section Di 09.12. 3 XML, DTD, SOAP :2025-12-09, 3h section Mi 10.12. 5 LF8 REST, Node-RED, OpenAPI, FastAPI (, SQLite, SQL-Injections) :2025-12-10, 5h section Fr 12.12. 8 LF8 Praxis :2025-12-12, 6h SOL PV :crit, 2025-12-12, 2h

gantt title Januar-Februar (31UE LF8 + 18UE PV) dateFormat YYYY-MM-DD axisFormat %d.%m. section Mo 12.01. 3 PV :2026-01-12, 3h section Di 13.01. 3 Wiederholung APIs, Datenaustauschformate :2026-01-13, 3h section Mi 14.01. 5 Wiederholung DB, SQL :2026-01-14, 5h section Do 15.01. 5 Q&A, Übungsaufgaben :2026-01-15, 5h section Fr 16.01. 8 Klassenarbeit :crit, 2026-01-16, 2h LF8 ERM + Praxis :2026-01-16, 4h SOL ERM :crit, 2026-01-16, 2h section Mo 02.02. 5 LF8 Praxis :2026-02-02, 5h section Di 03.02. 3 LF8 Praxis :2026-02-03, 1h PV :2026-02-03, 2h section Mi 04.02. 4 LF8 Projektpräsentation :2026-02-04, 4h section Do 05.02. 5 PV :2026-02-05, 5h section Fr 06.02. 8 PV :2026-02-06, 6h SOL PV :crit, 2026-02-06, 2h

gantt title März (11UE LF7) dateFormat YYYY-MM-DD axisFormat %d.%m. section Do 26.03. 5 Funktionsweise Prozessor :2026-03-26, 5h section Fr 27.03. 6 Systemprogrammierung :2026-03-27, 4h SOL Projektplan :crit, 2026-03-27, 2h

gantt title Mai-Juni (33UE LF7) dateFormat YYYY-MM-DD axisFormat %d.%m. section Do 21.05. 5 Vorstellung Praxisprojekte :crit, 2026-05-21, 2h Praxis :2026-05-21, 3h section Fr 22.05. 6 Potenzielle Gefahren, Schutzbedarfsanalyse, FMEA :2026-05-22, 2h Praxis :2026-05-22, 2h SOL Projektdokumentation, Schutzbedarfsanalyse :crit, 2026-05-22, 2h section Di 09.06. 6 Praxis :2026-06-09, 6h section Mi 10.06. 5 Praxis (Benotung) :crit, 2026-06-10, 5h section Do 18.06. 5 Praxis :2026-06-18, 5h section Fr 19.06. 6 Projektpräsentation :2026-06-19, 4h SOL Projektdokumentation :2026-06-19, 2h

Leistungskontrollen

- Soll Notendichte: 7

- Minimum Klassenarbeiten (>45min, doppelte Wertung): 2

- Sonstige Noten: >=3

- 1. Klassenarbeit 05.09. ~90min (einseitig beschrifteter A4 Notizzettel + 1 einfacher Taschenrechner ohne Binärberechnungen)

- Grundlagen CPS, Begriffe: CPS, System, Anwendungsfelder, Technologien

- Industrie 4.0

- Schnittstellen: HCI, M2M, CPS, Sensor, Aktuator

- Elektrische Einheiten

- Widerstände

- Berechnung von (Vor-)Widerständen

- Pullup-/Pulldown-Wiederstände

- Logische Verknüpfungen (Not, And, Or, XOr)

- Wahrheitswertetabelle

- Schaltung mit einfachen (Um-)Schaltern

- Rechnen mit Binärzahlen, Zweierpotenzen

- Grundlagen Git

2. Klassenarbeit 05.12. (1.+2. UE) ~90min (einseitig beschrifteter A4 Notizzettel)

- Auswahl Hardwareplatformen und Programmiersprachen

- Rechnernetze / Topologien

- OSI-Modell (insbesondere Physical Layer und anwendungsorientierte Protokolle)

- HTTP, MQTT

- UART, SPI, I²C

- Grundlagen Programmierung (Variablen, Datenstrukturen, Schleifen, Bedingungen, Funktionen)

- Siehe Programmierbeispiele Pi, I²C-Beispiel (main.py)

Programmier-Übungsaufgaben:

- Mündliche Note 21.05.

- Vorstellung Projektplan (SOL vom 27.03.)

- Bisherige Mitarbeit

- Bewertung Praxisprojekt am 10.06.

- Note für fachliche Leistung

- Note für Mitarbeit

- Projektpräsentation 19.06. (nach Notenschluss)

Literatur

Lehrbuch

„IT-Berufe Fachstufe Technische IT-Berufe Lernfelder 6-9“

Westermann

- Auflage 2022

ISBN 978-3-14-220036-1

FI-Abschlussprüfungen der IHK (Teil 1+2, FISI+FIAE)

2021 - 2025

Prüfungskatalog FISI + FIAE

„Prüfungskatalog für die IHK Abschlussprüfungen — Fachinformatiker Fachinformatikerin Fachrichtung Systemintegration — Verordnung über die Berufsausbildung zum Fachinformatiker/ zur Fachinformatikerin“

Zentralstelle für Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern (ZPA) Nord-West

- Auflage 2024 (Stand 10/2024)

Lernkarten für IHK-Abschlussprüfungen (Teil 1+2, FISI+FIAE)

u-form Verlag 2024

Prüfungsvorbereitung FISI

„Prüfungsvorbereitung Aktuell — Teil 2 der gestreckten Abschlussprüfung Fachinformatiker/-in Systemintegration (nach der neuen Ausbildungsverordnung ab August 2020)“

Europa-Fachbuchreihe

- Auflage 2022

ISBN 978-3-7585-3169-9

Grundlagen CPS

Was sind Cyber-physische Systeme?

=> Ein CPS ist eine Verbindung eines IT-Systems (Hard-&Software) mit physischen Bauteilen, die miteinander kommunizieren. Sprich ein CPS verbindet die virtuelle Welt mit der realen.

Was ist „Cyber“ und wo kommt das Wort her?

Kritik

Anwendungsfelder

- Industrie 4.0 = ist die Bezeichnung für Projekte zur umfassenden Digitalisierung der industriellen Produktion.

- Smart Grids (deutsch: Intelligentes Stromnetz)

- Logistik, Verkehrssteuerung

- E-Health

- Sicherheits- & Fahrerassistenzsysteme

- Frühwarnsysteme für Katastrophenschutz (Bsp. Tsunami)

Relevante Technologien

-

Eingebettete Systeme => sind Computer Systeme die Verbaut sind für ein bestimmten Anwendungsfall (z.B. Kassensysteme)

-

Sensornetze => sind ein Verbund aus Sensoren in einem bestimmten Bereich

-

Internet-Infrastruktur => Geräte werden mit Internet ausgestattet und verbunden

-

Echtzeitverarbeitung => Daten werden in Echtzeit verarbeitet

Begriffe

flowchart TB cps(CPS) cps --> iot(IoT) iot --> smarthome(Smart Home) smarthome --> smarthealth(Smart Health) smarthome --> VR smarthome --> AR smarthome --> sprache(Spracherkennung & -steuerung) iot --> smartgrid(Smart Grid) iot --> smartcities(Smart Cities) iot --> iiot(IIoT) cps -.-> cppc(CPPC) -.-> iiot iiot --> industrie40(Industrie 4.0) industrie40 --> smartfactory(Smart Factory)

Begriffserklärungen

IoT

Internet of Things

=> Sammelbegriff für CPS-Geräte, die über das Internet kommunizieren können

VR

Virtuelle Realität

=> computergenerierte, interaktive, virtuelle Umgebung

AR

Augmented Reality

=> erweiterte Realität

CPPC

Cyber Physical Production Control

„Industrie 4.0“

„Industrie 4.0 ist die Bezeichnung für Projekte zur umfassenden Digitalisierung der industriellen Produktion.

Das Projekt geht zurück auf die Forschungsunion der deutschen Bundesregierung und ein gleichnamiges Projekt in der Hightech-Strategie der Bundesregierung.“ [1]

- industrielle Revolution bestand in der Mechanisierung mittels Wasser- und Dampfkraft (ab ~1790)

- industrielle Revolution geprägt durch Massenfertigung mit Hilfe von Fließbändern und elektrischer Energie (ab ~1870)

- industrielle Revolution oder digitale Revolution Automatisierung durch Einsatz von Elektronik und IT (v. a. die speicherprogrammierbare Steuerung und die CNC-Maschine) (ab ~1970)

- industrielle Revolution: Netzwerke, CPS, Industrial Internet of Things, Smart Factory, Cyber Physical Production Control (ab ~2017)

Schnittstellen

Wie kommunizieren Mensch, „Cyber“ und Physik miteinander?

„Aus CPS-Sicht“

HCI vs M2M vs CPS

flowchart LR

Mensch <--HCI--> Cyber

subgraph CPS[Cyber-physisches System]

subgraph Cyber[Cyber System]

Computer1 <--M2M--> Computer2

end

subgraph PS[Physisches System]

subgraph Schnittstelle

Aktuator

Sensor

end

subgraph I[Geräte / Anlagen]

Maschine1

Maschine2

end

end

PS --messen--> Cyber

Cyber --ansteuern--> PS

end

Mensch <-..-> PS

HCI

(Human–computer interaction / Human-computer Interface)

-> Mensch-Maschine-Interaktion / Benutzerschnittstelle

M2M

(Machine-to-Machine)

CPS

(Cyber-physical system)

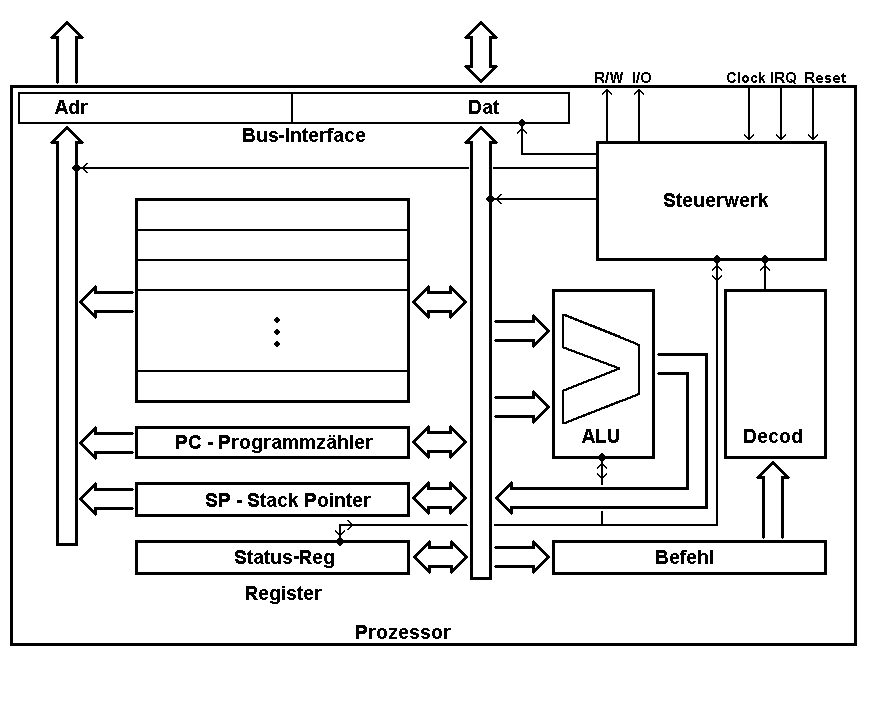

„Aus Sicht eines Prozessors“

(Rechnerarchitektur / Prozessorarchitektur)

IHK-Zwischenprüfung Herbst 2018: Aufgabe 2.2

stark vereinfacht

flowchart LR

subgraph Computersystem

Arbeitsspeicher

subgraph Devices

subgraph Peripherie

Speichermedien

Netzwerkkarten

HID[Human Interface Device]

end

Controller

Koprozessoren

end

subgraph Prozessor

Bus <--> Register

Bus <--> Rechenwerk <--> Register

Bus <--> Steuerwerk <--> Register

Steuerwerk <--> Rechenwerk

end

end

Arbeitsspeicher <--> Bus

Devices <--> Bus

detailierter

flowchart TB

subgraph Motherboard[Motherboard / SoC]

Arbeitsspeicher <--MMU--> Northbridge

subgraph CPU-Chip

Northbridge <--FSB--> Bus

subgraph Prozessor-Kern

Bus <--> Register

Bus <--> Rechenwerk <--> Register

Bus <--> Steuerwerk <--> Register

Steuerwerk <--> Rechenwerk

end

end

Northbridge <--DMI--> Southbridge

end

subgraph Welt[Rest der Welt]

subgraph Devices

Device1

Device2

Device3

end

end

Southbridge <--MMIO-->Device1

Southbridge <--PMIO--> Device2

Register <--GPIO--> Device3

SoC

(System-on-a-Chip)

FSB

(Front Side Bus)

DMI

(Direct Media Interface)

MMU

(Memory Management Unit)

MMIO

(Memory-mapped I/O)

PMIO

(Port-mapped I/O)

GPIO

(General Purpose Input/Output)

lstopo -.txt

Elektrische Einheiten

| Formelzeichen | Einheit | |

|---|---|---|

U | V | elektrische Spannung |

I | A | elektrischer Strom |

R = U / I | Ω = V/A | elektrischer Widerstand |

P = U * I | W = VA | elektrische Leistung |

E (W) = P * t | Wh | elektrische Energie (Arbeit) |

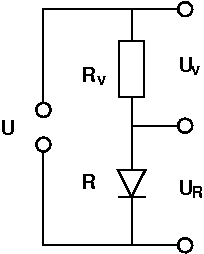

Widerstände

Schaltzeichen:

Berechnung

R = U / I

Einheit: Ω = V / A

Messung

=> mittels Ohmmeter

Vorwiderstände

=> zur Strombegrenzung

UV = U - UR

RV = UV / I

gegeben:

U => Spannungsversorgung

UR => Spannung, die über zu schützendem Bauteil (z.B. LED) abfallen soll

I => Strom, der maximal durch das zu schützende Bauteil fließen soll

gesucht:

RV => benötigter Vorwiederstand

Welchen Wiederstand wählen wir aus, wenn ein Wiederstand benötigter größe nicht vorhanden ist?

Pull-up und Pull-down

=> zieht Signalleitung standardmäßig auf gewünschten Pegel

Praxis

=> Grundschaltungen ausprobieren

-

Schaltkreis mit LED + Vorwiderstand

- Taster einbauen

- AND und OR mit 2 Tastern

-

NOT mit Taster und Pull-up-Wiederstand

- 2 verschiedenfarbige LEDs am Ein-/Ausgang

- XOR mit 2 „Umschaltern“ bzw. Jumper wires

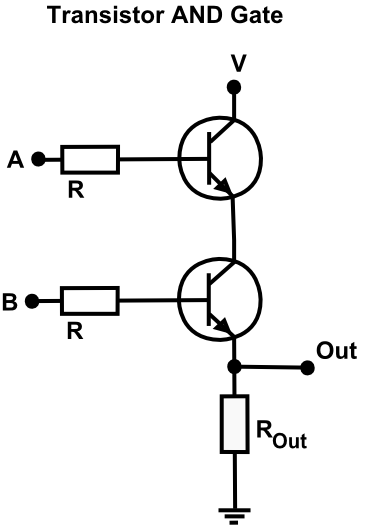

- AND, OR, NOT mit Transistoren

Zusatzaufgaben:

- XOR und Halbaddieren mit 7 Transistoren

- Volladdierer

Benötigstes Material pro Gruppe

-

Spannungsversorgung

- 5V von Raspberry-Pi + USB-Netzteil => Pinout

-

je ein Jumper Wire

female->male(rot+schwarz)

-

Breadboard + Jumper Wires

male->male(verschiedenfarbig) - 2 LEDS (verschiedenfarbig) + 2 Vorwiederstände (330Ω)

- 2 Taster

- 1 Pull-Up- bzw. Pull-Down-Widerstand (470Ω-1kΩ)

- 2 Transistoren mit 10kΩ Basis-Widerstand

Breadboard

Prozessoren

SOL „Funktionsweise von Prozessoren“

Erkundigen Sie sich selbstständig darüber, wie es möglich ist, mittels Maschinen zu rechnen. Als Einstieg wird folgendes Video empfohlen: A Computer Built With Dominos.

Beantworten Sie die folgenden Fragen:

- Wie funktioniert das Binärsystem?

- Schreiben Sie die Zahlen 0-7 als Binärzahl auf.

- Benennen Sie 4 verschiedene zweistellige logische Verknüpfungen (Logikgatter).

- Was ist ein Halbaddierer?

- Wieviele Eingänge und wieviele Ausgänge hat ein Halbaddierer?

- Zeichnen oder beschreiben Sie eine Schaltung, wie ein Halbaddierer aus einfachen Logikgattern aufgebaut werden kann.

- Finden Sie Möglichkeiten, wie Logikgatter mittels Murmeln, Wasser oder in Minecraft aufgebaut werden können?

Transistoren

Aufbau von Gattern und Addierer mit BJT-Transistioren

Von-Neumann-Zyklus

FETCH(Befehlsabruf):- Nächsten Befehl (entsprechend Adresse im Befehlszähler) aus Arbeitsspeicher in das Befehlsregister laden und Befehlszähler inkrementieren

DECODE(Dekodierung):- Der Befehl wird durch das Steuerwerk in Schaltinstruktionen für das Rechenwerk aufgelöst

FETCH OPERANDS(Operandenabruf):- Operanden werden aus dem Speicher laden

EXECUTE(Befehlsausführung):- Arithmetische oder logische Operation wird vom Rechenwerk berechnet. (Bei Sprungbefehlen und erfüllter Sprungbedingung wird der Befehlszähler angepasst)

WRITE BACK(Rückschreiben des Resultats): Ergebnis der Berechnung wird in den Speicher zurückgeschrieben (falls nötig)

Assembler

Beispiel (blinky-rust):

git clone git@github.com:johannesloetzsch/blinky-rust-nix.git -b asm

cd blinky-rust-nix; nix develop

cargo rustc -- --emit asm

grep -m1 main_loop: -A43 target/thumbv7m-none-eabi/debug/deps/blinky_rust-*.s | bat --file-name example.s

.LBB26_1:

.loc 11 0 5 is_stmt 0

subs r0, r7, #1

.loc 11 15 9 is_stmt 1

str r0, [sp]

bl _ZN136_$LT$stm32f1xx_hal..gpio..gpioc..PC13$LT$stm32f1xx_hal..gpio..Output$LT$MODE$GT$$GT$$u20$as$u20$embedded_hal..digital..v2..OutputPin$GT$8set_high17h41a8f7d2c1b1fab3E

bl _ZN4core6result19Result$LT$T$C$E$GT$2ok17hbba81ef68e509503E

.loc 11 16 9

ldr r0, [sp, #8]

mov.w r1, #1000

str r1, [sp, #4]

bl _ZN97_$LT$stm32f1xx_hal..delay..Delay$u20$as$u20$embedded_hal..blocking..delay..DelayMs$LT$u16$GT$$GT$8delay_ms17h9fb44941d1d2b02bE

ldr r0, [sp]

.loc 11 18 9

bl _ZN136_$LT$stm32f1xx_hal..gpio..gpioc..PC13$LT$stm32f1xx_hal..gpio..Output$LT$MODE$GT$$GT$$u20$as$u20$embedded_hal..digital..v2..OutputPin$GT$7set_low17h5e48a13c9b6d1e70E

bl _ZN4core6result19Result$LT$T$C$E$GT$2ok17hbba81ef68e509503E

ldr r1, [sp, #4]

.loc 11 19 9

ldr r0, [sp, #8]

bl _ZN97_$LT$stm32f1xx_hal..delay..Delay$u20$as$u20$embedded_hal..blocking..delay..DelayMs$LT$u16$GT$$GT$8delay_ms17h9fb44941d1d2b02bE

b .LBB26_1

Binary

## laut disassembly startet <main_loop> bei 0800_016c, das ist im ELF-binary an 1_016c

hexdump -s $((16#1016c)) target/thumbv7m-none-eabi/debug/deps/blinky_rust-* |head -n4

001016c b580 466f b084 9002 e7ff 1e78 9000 f000

001017c f92f f000 f886 9802 f44f 717a 9101 f000

001018c fc30 9800 f000 f917 f000 f87b 9901 9802

001019c f000 fc27 e7e9 b580 466f f000 f800 b580

## …und an adresse 717a befindet sich #0x3e8, also #1000

hexdump -s $((16#20717a)) target/thumbv7m-none-eabi/debug/deps/blinky_rust-* |head -n 1

020717a 4202 070d 0000 0018 0000 03e8 0000 0000

Disassemble

cargo objdump -- -S target/thumbv7m-none-eabi/debug/deps/blinky_rust-* | grep -m1 '<main_loop>' -A 26

0800016c <main_loop>:

; fn main_loop(mut led: PC13<Output<PushPull>>, mut delay: Delay) -> ! {

800016c: b580 push {r7, lr}

800016e: 466f mov r7, sp

8000170: b084 sub sp, #0x10

8000172: 9002 str r0, [sp, #0x8]

; loop {

8000174: e7ff b 0x8000176 <main_loop+0xa> @ imm = #-0x2

8000176: 1e78 subs r0, r7, #0x1

; led.set_high().ok();

8000178: 9000 str r0, [sp]

800017a: f000 f92f bl 0x80003dc <_ZN136_$LT$stm32f1xx_hal..gpio..gpioc..PC13$LT$stm32f1xx_hal..gpio..Output$LT$MODE$GT$$GT$$u20$as$u20$embedded_hal..digital..v2..OutputPin$GT$8set_high17h41a8f7d2c1b1fab3E> @ imm = #0x25e

800017e: f000 f886 bl 0x800028e <_ZN4core6result19Result$LT$T$C$E$GT$2ok17hbba81ef68e509503E> @ imm = #0x10c

; delay.delay_ms(1000_u16);

8000182: 9802 ldr r0, [sp, #0x8]

8000184: f44f 717a mov.w r1, #0x3e8

8000188: 9101 str r1, [sp, #0x4]

800018a: f000 fc30 bl 0x80009ee <<stm32f1xx_hal::delay::Delay as embedded_hal::blocking::delay::DelayMs<u16>>::delay_ms::h9fb44941d1d2b02b> @ imm = #0x860

800018e: 9800 ldr r0, [sp]

; led.set_low().ok();

8000190: f000 f917 bl 0x80003c2 <_ZN136_$LT$stm32f1xx_hal..gpio..gpioc..PC13$LT$stm32f1xx_hal..gpio..Output$LT$MODE$GT$$GT$$u20$as$u20$embedded_hal..digital..v2..OutputPin$GT$7set_low17h5e48a13c9b6d1e70E> @ imm = #0x22e

8000194: f000 f87b bl 0x800028e <_ZN4core6result19Result$LT$T$C$E$GT$2ok17hbba81ef68e509503E> @ imm = #0xf6

8000198: 9901 ldr r1, [sp, #0x4]

; delay.delay_ms(1000_u16);

800019a: 9802 ldr r0, [sp, #0x8]

800019c: f000 fc27 bl 0x80009ee <<stm32f1xx_hal::delay::Delay as embedded_hal::blocking::delay::DelayMs<u16>>::delay_ms::h9fb44941d1d2b02b> @ imm = #0x84e

80001a0: e7e9 b 0x8000176 <main_loop+0xa> @ imm = #-0x2e

bare-metal-programming

Logikgatter

Aufgabe 6 von Seite 78 aus „Prüfungsvorbereitung Aktuell Teil 1“ (Europa Verlag)

NOT

Y = NOT X = ¬ X = X̅

| X | NOT X |

|---|---|

| 0 | 1 |

| 1 | 0 |

AND

Y = X1 AND X2 = X1 & X2 = X1 ∧ X2 = X1 • X2 = X1 X2

| X1 | X2 | X1 AND X2 |

|---|---|---|

| 0 | 0 | 0 |

| 0 | 1 | 0 |

| 1 | 0 | 0 |

| 1 | 1 | 1 |

OR

Y = X1 OR X2 = X1 ∨ X2 = X1 + X2

| X1 | X2 | X1 OR X2 |

|---|---|---|

| 0 | 0 | 0 |

| 0 | 1 | 1 |

| 1 | 0 | 1 |

| 1 | 1 | 1 |

XOR

Y = X1 XOR X2 = X1 ⊕ X2

| X1 | X2 | X1 XOR X2 |

|---|---|---|

| 0 | 0 | 0 |

| 0 | 1 | 1 |

| 1 | 0 | 1 |

| 1 | 1 | 0 |

Halbaddierer

| X1 | X2 | Übertrag c | Summe s |

|---|---|---|---|

| 0 | 0 | 0 | 0 |

| 0 | 1 | 0 | 1 |

| 1 | 0 | 0 | 1 |

| 1 | 1 | 1 | 0 |

Volladdierer

| X1 | X2 | Cin | Cout | s |

|---|---|---|---|---|

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Praxis

Schaltungen für Aufbau von Gattern und Addierer mit npn-BJT-Transistioren

Binärzahlen

Computer kennen nur 1 und 0 und arbeiten mit Binärzahlen (im Dualsystem).

Wieviele Zustände können mit einer gegebenen Anzahl von Bits dargestellt werden?

Umrechnung

Addition

Integer overflow

Integration (ergänzen / zusammenführen)

Was soll/kann woran ergänzt oder zusammengeführt werden?

Wie sollte eine Systemarchitektur aussehen, damit sie:

- Möglichst gut ergänzt oder mit anderen Systemen zusammengeführt werden kann?

- Effektiv entwickelt, gewartet und ergänzt werden kann?

- „Sicher“ ist?

Best Practice

- Modularisierung

- Schnittstellen

- gut designen

- wo?

- welche?

- dokumentieren

- gut designen

- bestehende, verbreitete, offene Standards nutzen

- Schnittstellen

- Protokolle

- Bibliotheken

- Protokolle

- Schnittstellen

- Versionieren

- git

DevOps

Development + Operations

Ziele:

- Kontinuierliche Bereitstellung von Prototypen und aktuellen Produkten

(Release-Zyklen verringern)- Zeit zwischen Korrekturen und Verbesserungen verkürzen

- Fehlerrate in Releases reduzieren

- „schnellere Markteinführung des Endproduktes“

Konzept / Ansatz / Prinzipien

- „sicher“ und reproduzierbar (wiederholbar) implementieren

- Lösungen im Rahmen der Entwicklung kontinuierlich in produktionsähnlichen Umgebungen testen

- operative Qualität (Betrieb) überwachen und validieren

- Feedbackschleifen

DevOps-Kultur / CALMS

- Culture

- Automation

- Lean

- Measurement

- Sharing

7 DevOps-Phasen

(„Stages“ / „Lifecycle“)

- Plan

- Code

- Build

- Test

- Release

- Deploy

- Operate

DevOps-Praktiken

=> Einsatz von Git

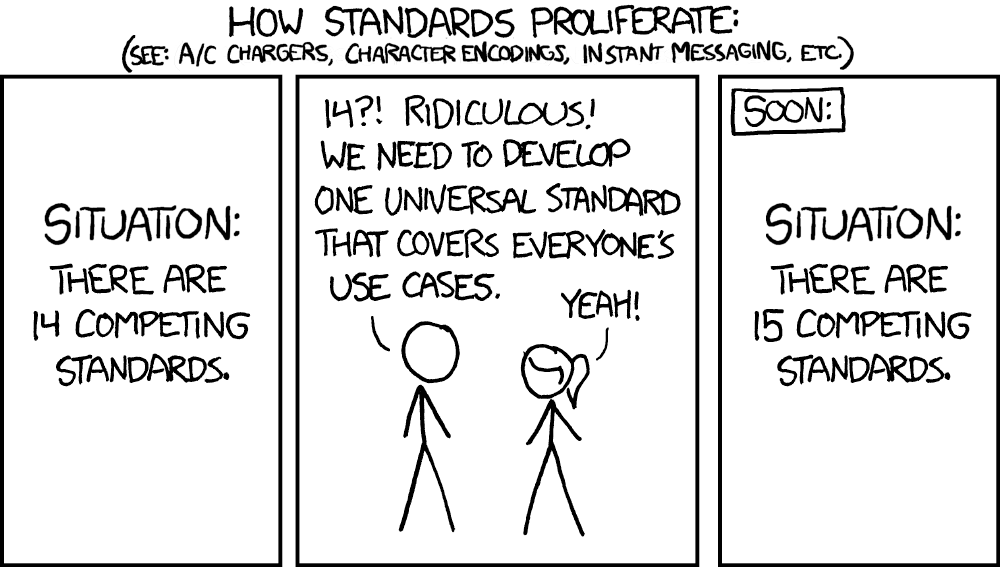

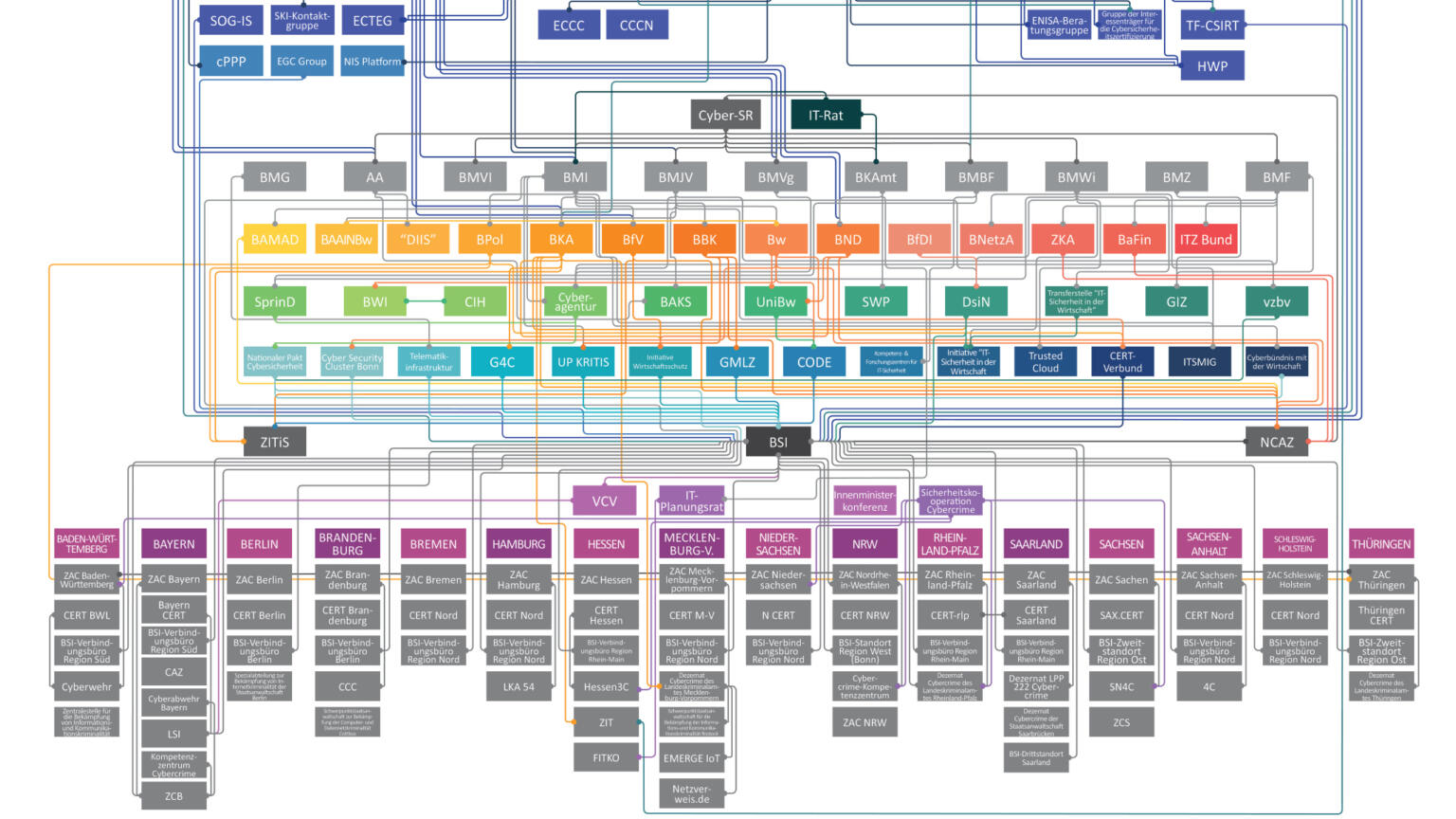

Standards / Normen

Wofür werden Standards benötigt?

Welche Standards und Standardisierungsgremien kennen Sie?

graph TB Standards[Technische Standards] --> Industriestandard[Industriestandard / De-facto-Standard] Standards --> Normen[Internationale Normen / De-jure-Standards] Normen -..-> DIN Normen -..-> WSC WSC -..-> ISO WSC -..-> ITU WSC -..-> IEC Normen -..-> IEEE Normen -..-> W3C Normen -..-> IETF -..-> RFC

Normen können auch Spaß machen…

…und Spaß mit nicht normierten Produkten:

Category:Forbidden electrical items

OSI Modell

(Open Systems Interconnection model)

Was ist ein Modell? Wofür sind Modelle wichtig?

7 OSI Layer

| OSI-Schicht | Einordnung | TCP/IP-Referenzmodell | Protokollbeispiele | Einheiten | Kopplungselemente | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 7 | Anwendung (Application) | ||||||

| 6 | Darstellung (Presentation) | ||||||

| 5 | Sitzung (Session) | Anwendungsorientiert | Anwendung | ||||

| HTTP, MQTT, DHCP, DNS | Daten | ||||||

| 4 | Transport | Transportorientiert | Transport | TCP, UDP | (TCP) Segmente, (UDP) Datagrame | ||

| 3 | Vermittlung (Network) | Ende-zu-Ende | Internet | IPv4, IPv6, ICMP | Pakete | Router, Layer-3-Switch | |

| 2 | Sicherung (Data Link) | Punkt-zu-Punkt | Netzzugriff | ARP, MAC, IEEE 802.11 (WLAN) | Rahmen (Frames) | Bridge, Layer-2-Switch, Wireless Access Point | |

| 1 | Bitübertragung (Physical) | RS-232 (Serielle Schnittstelle), 1000BASE-T (Twisted-Pair GbE), 100GBASE-LR4 (Glasfaser) | Bits, Symbole | Leitungen, Stecker, Hubs, Repeater |

Rechnernetze

Topologien

Welche Topologien kennt ihr? Wo finden sie Anwendung?

Welche Vor- und Nachteile haben verschiedene Topologien?

Bussysteme

Für welche Einsatzzwecke sind Bussysteme attraktiv? Warum?

graph TB Bussysteme --> On-Chip[On-Chip Bus] Bussysteme --> Inter-Chip[Inter-Chip Bus] Inter-Chip -..-> FSB[Front Side Bus] Inter-Chip -..-> DMI[Direct Media Interface] Bussysteme --> Peripheriebus Peripheriebus -..-> intern intern -..-> PCI intern -..-> sata[Serial ATA] intern -..-> I2C intern -..-> SPI Peripheriebus -..-> extern extern -..-> seriell[Serielle Schnittstelle] extern -..-> parallel[Parallele Schnittstelle] extern -..-> USB Bussysteme --> Feldbus -..-> CAN[z.B. CAN]

SPI

(Serial Peripheral Interface)

- 4 Signalleitungen

- SCLK = Serial Clock

- MOSI / PICO = Master Out / Slave In bzw. Peripheral In / Controller Out

- MISO / POCI = Master In / Slave Out bzw. Peripheral Out / Controller In

- SS / CS = Slave Select bzw. Chip Select

I²C

-

Master-Slave-Bus

-

zwei Signalleitungen

- SCL = Serial Clock

- SDA = Serial Data

-

7-bit Adressraum

Beispiel: I2C-LCD-Display

Anwendungsfälle

Protokolle

Was sind Protokolle?

Protokolle definieren Regeln und Standards, die die Kommunikation und den Datenaustausch zwischen Geräten oder Systemen regeln.

Fragen zu Protokollen

-

Welche Arten von Protokollen gibt es?

- Es gibt verschiedene Protokollarten wie Netzwerkprotokolle (z. B. TCP/IP), Sicherheitsprotokolle (z. B. SSL/TLS) und Übertragungsprotokolle (z. B. HTTP, FTP).

-

Warum sind Protokolle in Netzwerken wichtig?

- Protokolle gewährleisten zuverlässige und effiziente Datenübertragung und definieren, wie Informationen über ein Netzwerk transportiert werden.

-

Welche Sicherheitsaspekte sind bei Protokollen relevant?

- Authentifizierung, Verschlüsselung und Integrität der Daten sind entscheidend, um vertrauliche Informationen zu schützen.

-

Wie unterscheiden sich verbindungsorientierte und verbindungslose Protokolle?

- Verbindungsorientierte Protokolle (wie TCP) garantieren die Datenlieferung, während verbindungslose Protokolle (wie UDP) die Daten ohne Bestätigung senden.

-

Welche Rolle spielt die Latenz bei der Protokollauswahl?

- Protokolle mit niedriger Latenz sind wichtig für Echtzeitanwendungen, während andere Anwendungen mehr Fehlerkorrektur benötigen.

-

Was bedeutet Protokoll-Interoperabilität?

- Verschiedene Systeme sollten mithilfe standardisierter Protokolle miteinander kommunizieren können, um Kompatibilität zu gewährleisten.

-

Wie kann man die Effizienz eines Protokolls messen?

- Wichtige Kennzahlen sind Bandbreite, Latenz, Fehlerrate und die Komplexität des Overheads.

-

Welche Rolle spielen Protokollschichten in einem Netzwerk?

- Verschiedene Schichten (z. B. OSI-Modell) trennen Funktionen wie Transport, Datenverbindung und Anwendung, was die Komplexität reduziert und Flexibilität ermöglicht.

Protokolle sind das Rückgrat moderner Netzwerke, daher ist die Auswahl eines geeigneten Protokolls entscheidend für die Leistungsfähigkeit und Sicherheit der Systeme.

Bitübertragung == Physical Layer

Serielle Schnittstelle

UART

(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)

Beim Anschließen bitte beachten:

- Spannungspegel

- Baudrate

- Parity-Bit

- Stopp-Bit

RS-232

DE9 Stift (männlich) und Buchse (weiblich)

- D-Sub 9-polig

Ethernet Bitübertragung

Kupferkabel

z.B. 1 Gbit/s 1000BASE-T == IEEE 802.3 Clause 40 (früher IEEE 802.3ab)

- mindestens Cat-5 Twisted-Pair-Kabel

Lichtwellenleiter

z.B. 1 Gbit/s 1000BASE-LX == IEEE 802.3 Clause 38 (früher IEEE 802.3z)

- 1310 nm Wellenlänge

- Singlemode

z.B. 100 Gbit/s 100GBASE-LR4

- 100GBASE-R mit 1 OS2-Glasfaser

- vier Farben

- Singlemode

Anwendungsorientiert

HTTP

- Server + Clients

- Übertragung von Daten/Dateien

- Für jede Übertragung wird eine neue TCP-Verbindung auf- und abgebaut

Layer

5-7

- baut auf TCP/IP (Layer 4/3) auf

- wenn SSL/TLS genutzt wird, ist es wie ein zusätzlicher Layer zwischen 4 und 5

Ports

- 80 Standardport HTTP://

- 443 HTTPS://

Methoden (Verben)

- GET

- POST

- PUT

- DELETE

- …

Statuscodes

- 200 OK

- 301 Redirect

- 404 Not Found

- 503 Service Unavailable

- 418 I'm a Teapot

HTTP-Response

HTTP 1.1 200 OK ## Protokoll-Version + Statuscode

Content-Type: text/html

… ## Weitere Header (key+value)

## Leerzeile<html> ## Content

…

</html>

REST

Beispiel APIs

Nominatim

„Free-form query“ mit q=

„Structured query“ mit city= und optional countrycodes=

Mit format=xml

Ohne format=

Swagger Petstore

Dokumentation

Benötigte Informationen über API-Endpunkte:

- URL (Protokoll, Host, Port, Pfad)

- HTTP-Methode

- Query Parameter

- Request Body

- Request Header (z.B. Authorization)

- Responese Body

- MimeType (z.B. application/json)

- Encoding (z.B. UTF-8)

- Schema (z.B. JSON-Schema, DTD)

Empfehlung: OpenAPI Specification / Swagger zur automatischen Dokumentation verwenden

Beispiel Code

- Node-RED

- Python: ./examples/rest/python/

Sicherheit

OWASP Top 10 Web Application Security Risks

Relevante IT-Grundschutz-Bausteine:

- CON.2 Datenschutz

- CON.8 Software-Entwicklung

- CON.10 Entwicklung von Webanwendungen

- APP.3.1 Webanwendungen und Webservices

- APP.3.2 Webserver

Beispiel

APP.3.1.A21 Sichere HTTP-Konfiguration bei Webanwendungen

Zum Schutz vor Clickjacking, Cross-Site-Scripting und anderen Angriffen SOLLTE der IT-Betrieb geeignete HTTPResponse-Header setzen. Dazu SOLLTEN mindestens die folgenden HTTP-Header verwendet werden:

Weitere Infos bei OWASP

Node-RED

Low-code programming for event-driven applications

💻 Beispiel flow.json

Setup

via Docker

docker volume create --name node_red_data

docker run -it -p 1880:1880 -v node_red_data:/data --name mynodered nodered/node-red --dns 8.8.8.8

Documentation

Swagger

Setup

Menü -> User Settings -> Palette -> Install

openapi-red(Client)node-red-node-swagger(Documentation Generator)

Benutzung Client

openApi-redNode statthttp requestNode benutzen

Benutzung Documentation Generator

-

http inNode nutzen und optionalDocsProperty editieren -

Swagger UI (Live Demo) starten

http://localhost:1880/http-api/swagger.jsoneintragen- mit

Exploreladen

Python HTTP-Request Example

(using the library requests)

git clone https://github.com/johannesloetzsch/LF7.git

cd src/examples/rest/python/client

python -m venv .venv

source .venv/bin/activate

python -m ensurepip

pip install -r requirements.txt

python ./example.py

Code: ./example.py

More: Documentation of requests library

Python REST example

Der Beispielcode rest.py nutzt die Bibliothek FastAPI um eine REST-API mit Swagger UI bereitzustellen.

Usage

git clone https://github.com/johannesloetzsch/LF7.git

cd src/examples/rest/python

python -m venv .venv

source .venv/bin/activate

python -m ensurepip

pip install -r requirements.txt

python rest.py

http://localhost:8000/index.html

Development

To run a devserver with automatic reloading when code changed, use:

uvicorn rest:app --reload

MQTT

„Message Queuing Telemetry Transport“

-

Publish/Subscribe

-

Clients können ein „Topic“ abonnieren

- TCP-Verbindung wird offen gehalten

- Server kann Clients über bestehende Verbindung über Updates informieren

mosquitto ## start the broker

mosquitto_sub -h 127.0.0.1 -p 1883 -u fi -P geheim -t fi/buttonGPIO2

mosquitto_pub -h 127.0.0.1 -p 1883 -u fi -P geheim -t fi/buttonGPIO2 -m '1'

Praxis

💡 Überlegungen zum Praxiseinstieg

Ressourcen

- Materialsammlung zum Erlernen von Python

- Raspberry Pi

- Microcontroller

Beispielprojekte

Ergebnisse von Schülerprojekten aus dem Vorjahr:

-

„Alarmanlage“ mit ESPHome

-

Convert YouTube playlists into sponsor-free podcasts with automated segment removal

Praxiseinstieg

Relevanz für Ausbildung und Berufsleben

❓💬 Vergleichen Sie, welche der Lernfelder von LF7-LF9 besonders relevant für

Anwendungsentwickler bzw. Systemintegratoren sind.

LF 7: Cyber-physische Systeme ergänzen

LF 8: Daten systemübergreifend bereitstellen

LF 9: Netzwerke und Dienste bereitstellen

=> DevOps

🙏 Überprüfen Sie im IoT-Kurs, welche Inhalte derzeitiger Lernfelder für die Projekte relevant sind.

Komponenten von CPS

❓ Beurteilen Sie, welche Komponente von CPS ist für uns besonders relevant ist.

flowchart LR

Mensch <--HCI--> Cyber

subgraph CPS[Cyber-physisches System]

subgraph Cyber[Cyber System]

Computer1 <--M2M--> Computer2

end

subgraph PS[Physisches System]

subgraph Schnittstelle

Aktuator

Sensor

end

subgraph I[Geräte / Anlagen]

end

end

PS --messen--> Cyber

Cyber --ansteuern--> PS

end

❓💡 Benennen Sie Bauteile, die als Kernkomponenten in CPS / IoT-Geräten verbaut werden.

heutige Lernziele

- Mikrocontroller kennen lernen und von Einplatinencomputer unterscheiden

- Geeignete Hardware für CPS/IoT-Projekte auswählen

- Verstehen was ein Pinout ist und was die damit verbundenen Herausforderungen in der Praxis sein können (=> HAL)

- Plattformen und Frameworks für IoT-Anwendungen kennen lernen

- Programmiersprache für Projekte auswählen

mittelfristige Ziele

- selbstständige Praxisfähigkeiten (weiter-)entwickeln

- technischen Dokumentation lesen, verstehen, schreiben

- Komplexität begreifen und kontrollieren

- effizient Debuggen

- Sicherheit einschätzen und im erforderlichen Maß umsetzen

=> Systeme designen, entwickeln, ergänzen, integrieren, …

Git

Praxis

Beispiel

Die aus meiner Sicht für Anfänger wichtigsten Operation:

## Eine Kopie eines existierenden Repositories klonen und in das Verzeichnis wechseln

git clone https://github.com/johannesloetzsch/LF10b.git

cd LF10b/

## Eine Datei editieren, die Änderungen betrachten und rückgängig machen

nano src/versionierung.md

git status

git diff

git restore src/versionierung.md

## Eine Datei editieren, die Änderungen betrachten…

nano src/versionierung.md ## man könnte auch vim benutzen

git status

git diff

## Die geänderte Datei für den nächsten Commit einplanen

git add src/versionierung.md

git status

## Einen neuen Commit erstellen

git commit

## Die Commit-Historie anschauen

git log

## Ein neues Git-Repository anlegen und in das Verzeichnis wechseln

git init myproject

cd myproject/

SOL

Erarbeiten Sie sich die Grundlagen zu Git.

Von folgenden Subcommands sollten Sie wissen, was sie tun:

git init

git clone

git status

git add

git diff

git commit

git restore

Empfehlung: Wenn Git für sie komplett neu ist, probieren sie zum lernen gerne die ersten Level von https://ohmygit.org/

Abgabe: Als Ergebnis wird erwartet, dass Sie zwischen folgenden beiden Aufgaben auswählen:

Variante 1:

a) erstellen Sie per "git init" ein neues git Repository

b) legen Sie die Dateien aus ihrem Arduine-Projekt in dem Repository ab

c) wählen Sie die Daten zum commit aus ("git add") und erstellen Sie einen commit

d) ändern Sie Dateien oder fügen Sie neue Dateien (z.B. eine README.md) hinzu

e) erstellen Sie einen zweiten commit mit den Änderungen

f) versuchen Sie Ihr git Repository auf einen Git-Server (z.B. https://github.com oder https://gitlab.com) hochzuladen. Wenn Sie erfolgreich sind, reicht als Abgabe ein Link

g) falls Sie mit f) nicht erfolgreich waren, erzeugen Sie ein zip-Archiv des Repositories und laden Sie dieses als Abgabe hoch

Variante 2:

a) erstellen Sie einen Github-Account (wenn Sie noch keinen haben)

b) forken Sie mein repository https://github.com/johannesloetzsch/LF7

c) clonen Sie ihren Fork auf ihren Computer

d) editieren Sie mindestens eine Datei (beheben Sie z.B. einen Tipp-/Rechtschreibfehler oder fügen sie zu einem Thema ergänzende Informationen wie einen nützlichen Link oder den Vorschlag einer Definition eines Begriffes hinzu)

e) commiten und pushen Sie die Änderungen

f) stellen Sie mir einen Pull-Request (das reicht als Abgabe)

Zusatzaufgabe für Schüler, die sich bereits mit Git auskennen:

Frischen Sie ihr Wissen zu DevOps auf.

Zusammenfassung Git

Was ist Git?

Git ist ein Programm, das dir hilft, den Überblick über Dateien in einem Projekt zu behalten. Es speichert Änderungen, die du an deinen Projekten machst, und ermöglicht es dir, ältere Versionen wiederherzustellen. So kannst du jederzeit zu einer früheren, festgehaltenen Version zurückkehren. Git bietet viele Vorteile: Es erleichtert die Teamarbeit, da mehrere Personen gleichzeitig an einem Projekt arbeiten können. Außerdem sorgt es für mehr Organisation, da du genau sehen kannst, wer welche Änderungen vorgenommen hat und wann diese passiert sind.

Mit Git kannst du Änderungen festhalten, indem du deine Arbeit speicherst, was als "committen" bezeichnet wird. Du kannst auch verschiedene Versionen miteinander vergleichen, um genau zu erkennen, was sich geändert hat. Darüber hinaus unterstützt Git in Verbindung mit einem Server die Zusammenarbeit, indem es dir ermöglicht, Dateien mit anderen zu teilen und Änderungen miteinander zu kombinieren.

Git wurde 2005 von Linus Torvalds, dem Schöpfer des Linux-Kernels, entwickelt, um die Versionsverwaltung für große Softwareprojekte zu verbessern. Es entstand als Antwort auf die Notwendigkeit eines schnellen, verlässlichen und verteilten Systems zur Zusammenarbeit in Entwicklerteams.

Grundlegende Konzepte

Git basiert auf einigen grundlegenden Konzepten, die wichtig sind, um es effektiv zu nutzen. Das Herzstück

eines Git-Projekts ist das Repository. Ein Repository ist wie ein Ordner, der nicht nur deine Dateien enthält,

sondern auch alle Änderungen, die du daran vornimmst. Du kannst ein neues Repository erstellen, indem du den

Befehl git init in deinem Projektordner ausführst. Dadurch wird Git in diesem Ordner aktiviert und bereitgestellt,

um Änderungen zu verfolgen.

Sobald du eine Änderung an deinen Dateien vorgenommen hast, kannst du diese mit dem Befehl git add zur sogenannten

Staging-Area hinzufügen. Hier sammelst du Änderungen, die du in einem Schritt speichern möchtest. Mit git commit

werden diese Änderungen dann endgültig festgehalten und in die Historie aufgenommen. Ein Commit speichert also

einen "Stand" deines Projekts, der später wiederhergestellt werden kann.

Möchtest du wissen wie der aktuelle Stand der erstellten Daten ist, kannst du git status verwenden.

Um Änderungen nachzuvollziehen, bietet Git verschiedene Befehle. Mit git show kannst du dir die Details eines

bestimmten Commits ansehen, z. B. welche Dateien geändert wurden. Der Befehl git diff zeigt dir die Unterschiede

zwischen zwei Versionen deiner Dateien. Um den gesamten Verlauf deiner Änderungen zu sehen, kannst du git log

verwenden, das dir alle Commits in einer chronologischen Liste anzeigt.

Branches

Ein Branch (zu Deutsch: Zweig) ist wie ein separater Arbeitsbereich innerhalb eines Projekts. Stell dir vor, du arbeitest an einem neuen Feature oder möchtest etwas ausprobieren, ohne die Hauptversion deines Projekts zu verändern. Mit einem Branch kannst du diese Änderungen vornehmen, ohne die Hauptversion (oft "main" oder "master" genannt) zu beeinflussen. Sobald du zufrieden bist, kannst du die Änderungen wieder mit der Hauptversion zusammenführen.

Branches ermöglichen es, parallel zu arbeiten - sei es allein oder im Team. So kannst du sicher experimentieren, Fehler beheben oder neue Features entwickeln, ohne das Risiko einzugehen, den Hauptcode zu beschädigen.

Du kannst einen neuen Branch erstellen und direkt in diesen wechseln, indem du den folgenden Befehl benutzt: git checkout -b <name>.

Wenn du mit deinem Branch fertig bist und die Änderungen in die Hauptversion (oder einen anderen Branch) übernehmen möchtest,

kannst du die Branches zusammenführen - das nennt man "Mergen". Dafür wechselst du zunächst in den Zielbranch (z. B. main) mit:

git checkout main

Danach führst du die Änderungen aus deinem Arbeitsbranch mit dem Befehl git merge <name> zusammen.

Git kombiniert die Änderungen beider Branches. Falls es keine Konflikte gibt, wird der Merge automatisch abgeschlossen.

Mergekonflikte

Warum treten Konflikte auf?

Konflikte in Git entstehen, wenn Git nicht automatisch entscheiden kann, wie Änderungen von verschiedenen Branches kombiniert werden sollen. Das passiert typischerweise, wenn:

- Zwei Branches dieselbe Stelle in einer Datei verändert haben.

- Eine Änderung in einem Branch eine Datei löscht, die im anderen Branch geändert wurde.

- Änderungen aus unterschiedlichen Branches logisch nicht zusammenpassen. Git markiert diese Konflikte und fordert dich auf, sie manuell zu lösen. Danach kannst du die Änderungen zusammenführen.

Konflikte manuell lösen

Wenn ein Konflikt auftritt, zeigt Git betroffene Dateien im Statusbericht an. Die Datei enthält Markierungen, die die widersprüchlichen Änderungen anzeigen. Du löst den Konflikt, indem du die Markierungen entfernst und die Datei so bearbeitest, dass sie die gewünschte Version enthält. Das sieht z.B. so aus:

<<<<<<< HEAD

Text aus dem main-Branch

=======

Text aus dem feature-branch

>>>>>>> feature-branch

Remote Repositories zur Zusammenarbeit

Für die Zusammenarbeit von mehreren Personen benötigt man einen Git Server. Prinzipiell kann jede Installation von Git als Server fungieren, solange alle Nutzer diese erreichen können. Häufig werden Platformen wie GitHub, GitLab oder Gitea verwenden, die weitere Funktionen wie Issue-Tracking und automatisierungen (z. B. continuous integration) bieten.

Um nun das lokale Repository mit dem entfernten Repository zu syncronisieren werden verschiedene Befehle benötigt.

Zunächst wird das entfernte Repository mit git remote add origin <URL> unter dem Namen origin hinzugefügt.

Mit dem Befehl git push kannst du deine lokalen Commits an das entfernte Repository senden. Mit git pull holst du

dir die neuesten Änderungen vom entfernten Repository in dein lokales Repository. Diese beiden Befehle reichen aus,

damit zwei Personen gemeinsam an einem Repository arbeiten können.

Falls ihr aber gleichzeitig arbeitet oder vergisst, vor neuen Commits ein git pull zu machen, fehlen euch die

neuesten Änderungen aus dem entfernten Repository in eurer lokalen Version. Wenn dein lokales Repository schon neuere

Commits enthält und du es trotzdem mit dem Stand des entfernten Repositorys abgleichen willst, kannst du mit git fetch

die Änderungen holen und dann mit git rebase origin/branch-name in deine lokale History einfügen.

Stash

Mit Stashing kannst du Änderungen, die du noch nicht committen möchtest, vorübergehend speichern. So kannst du problemlos

an einer anderen Aufgabe weiterarbeiten, ohne deine aktuellen Änderungen zu verlieren. Wenn du den Befehl git stash

ausführst, werden alle nicht-committeten Änderungen im sogenannten Stash gespeichert. Um dir einen Überblick über die

gespeicherten Stashes zu verschaffen, kannst du git stash list verwenden. Die zuletzt gespeicherten Änderungen kannst

du mit git stash pop wiederherstellen. Dabei werden die Änderungen zurückgebracht und gleichzeitig aus dem Stash entfernt.

Falls du einen bestimmten Stash-Eintrag löschen möchtest, hilft dir der Befehl git stash drop.

Weitere Informationen

Viele Entwicklungsumgebungen bieten eine Unterstützung von Git. Die dafür entwickelten Benutzeroberflächen können den Umgang mit Git vereinfachen. Außerdem gibt es dedizierte Werkzeuge wie GitHub Desktop, welches sich nicht nur mit Repositories auf GitHub nutzen lässt.

Wenn du dein Wissen über Git vertiefen möchtest, lohnt sich ein Blick in das Buch Pro Git von Scott Chacon und Ben Straub. Es ist kostenlos online verfügbar, auch in deutscher Übersetzung, unter: https://git-scm.com/book/en/v2.

Raspberry Pi

Pinout

❗ Das Pinout ist abhängig von der Raspberry-Pi-Version

💻 Befehl um sich das Pinout eines Rapsberry-Pi auf der Kommandozeile des Pi anzeigen zu lassen:

pinout

+------------------| |--| |------+

| ooooooooooooo P1 |C| |A| |

| 1oooooooooooo +-+ +-+ |

| 1ooo |

| P5 oooo +---+ +====

| |SoC| | USB

| |D| Pi Model +---+ +====

| |S| B V2.0 |

| |I| |C|+======

| |S|| Net

| |I|+======

=pwr |HDMI| |

+----------------| |----------+

P1:

3V3 (1) (2) 5V

GPIO2 (3) (4) 5V

GPIO3 (5) (6) GND

GPIO4 (7) (8) GPIO14

GND (9) (10) GPIO15

GPIO17 (11) (12) GPIO18

GPIO27 (13) (14) GND

GPIO22 (15) (16) GPIO23

3V3 (17) (18) GPIO24

GPIO10 (19) (20) GND

GPIO9 (21) (22) GPIO25

GPIO11 (23) (24) GPIO8

GND (25) (26) GPIO7

GPIO Output

Die Zuordnung der externen Pin-Nummern zu den internen Nummen des Chips steht in:

/sys/kernel/debug/gpio

sys-Dateisystem

Als root oder Mitglied der Gruppe gpio:

grep GPIO3 /sys/kernel/debug/gpio

PIN=574

echo $PIN > /sys/class/gpio/export

echo out > /sys/class/gpio/gpio$PIN/direction

echo 1 > /sys/class/gpio/gpio$PIN/value

echo 0 > /sys/class/gpio/gpio$PIN/value

blink.sh

PIN=574

echo $PIN > /sys/class/gpio/export

echo out > /sys/class/gpio/gpio$PIN/direction

while true; do

echo 1 > /sys/class/gpio/gpio$PIN/value

sleep 1

echo 0 > /sys/class/gpio/gpio$PIN/value

sleep 1

done

sh blink.sh

Python

python ## öffnet eine interaktive Python-Shell

import RPi.GPIO as GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

PIN = 3

GPIO.setup(PIN, GPIO.OUT)

GPIO.output(PIN, True)

GPIO.output(PIN, False)

GPIO.cleanup()

blink.py

import RPi.GPIO as GPIO

import time

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

LED1=3

GPIO.setup(LED1, GPIO.OUT)

try:

while(True):

GPIO.output(LED1, True)

time.sleep(1)

GPIO.output(LED1, False)

time.sleep(1)

finally:

GPIO.cleanup()

python blink.py

Aufgaben

- Bauen Sie eine Schaltung und schreiben Sie das dazugehörige Programm, um abwechselnd 2 LEDs blinken zu lassen.

- Programmieren Sie eine Ampelschaltung, die in der richtigen Reihenfolge zwischen 3 LEDs umschaltet.

Zusatzaufgaben

- Programmieren Sie eine Schaltung mit 3 LEDs, welche 3 Bits darstellen, mit denen von 0 bis 7 gezählt wird.

- Schreiben Sie ein Programm, um eine 7-Segment-Anzeige anzusteuern.

GPIO Input

sys-Dateisystem

PIN=574

echo $PIN > /sys/class/gpio/export

echo in > /sys/class/gpio/gpio$PIN/direction

cat /sys/class/gpio/gpio$PIN/value

read.sh

while true; do

cat /sys/class/gpio/gpio$PIN/value

sleep 1

done

sh read.sh

Die für I²C verwendeten GPIO-PINs (BCM GPIO2 und BCM GPIO3) haben einen fest verbauten Pull-Up-Widerstand.

Python

read.py

import RPi.GPIO as GPIO

import time

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

BUTTON1=3

GPIO.setup(BUTTON1, GPIO.IN)

try:

while(True):

print(GPIO.input(BUTTON1))

time.sleep(1)

finally:

GPIO.cleanup()

read2.py

import RPi.GPIO as GPIO

import time

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

BUTTON1=3

GEDRUECKT=0

GPIO.setup(BUTTON1, GPIO.IN)

try:

while(True):

if( GPIO.input(BUTTON1) == GEDRUECKT):

print("Button wurde gedrückt")

else:

print("Button wurde nicht gedrückt")

time.sleep(1)

finally:

GPIO.cleanup()

read3.py

import RPi.GPIO as GPIO

import time

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

BUTTON1=3

GEDRUECKT=0

GPIO.setup(BUTTON1, GPIO.IN)

try:

print("Bitte Button drücken um fortzufahren…")

while( GPIO.input(BUTTON1) != GEDRUECKT ):

pass

print("Bitte Button loslassen um fortzufahren…")

while( GPIO.input(BUTTON1) == GEDRUECKT ):

pass

finally:

GPIO.cleanup()

print("Das Programm ist beendet")

Beispiel: Ansteuerung mittels Webserver

Aufgaben

Eränzen Sie die Programme aus dem ersten Teil (GPIO Output), so dass jeweils beim Drücken eines Knopfes auf den nächsten Zustand umgeschaltet wird:

- Bauen Sie eine Schaltung und schreiben Sie das dazugehörige Programm, um abwechselnd 2 LEDs blinken zu lassen.

- Programmieren Sie eine Ampelschaltung, die in der richtigen Reihenfolge zwischen 3 LEDs umschaltet.

Zusatzaufgaben

- Programmieren Sie eine Schaltung mit 3 LEDs, welche 3 Bits darstellen, mit denen von 0 bis 7 gezählt wird.

- Schreiben Sie ein Programm, um auf einer 7-Segment-Anzeige zu zählen.

- Schreiben Sie ein Programm, das die Zeit zählt, wie lange ein Knopf gedrückt wurde.

- Entwerfen Sie eine Schaltung, um mit dem Programm von 5. zu messen wie lange es dauert, einen Kondensator über einen Photoresistor zu (ent)laden.

Weitere einfache Sensoren

Helligkeit mit Photoresistor+Kondonsator (oder Boden-Feuchtigkeitssensor)

MotionSensor

HC-SR04 - Ultrasonic Sensor (Entfernungsmesser)

Weitere Aktuatoren/Anzeigen

Multi-character 7-segment display

Parallele Protokolle

16x2 LCD-Display

Serielle Protokolle

UART

minicom -D /dev/ttyUSB0

man minicom

-D, --device

Specify the device, overriding the value given in the configuration file.

-b, --baudrate

Specify the baud rate, overriding the value given in the configuration file.

I²C

- Displays

- GPIO-Expander

- AD/DA-Wandler

- Microcontroller

SPI

- Programmer z.B. für Arduino (ATtiny, ESP8266, ESP32)

„1-Wire“ -> „Bit-Banging“

DHT11 / DHT22 / AM2302 (Luftfeuchtigkeit+Temperatur)

Sonstiges

PiCamera

SoundBoard

Internet connection status indicator

Reaction Game

Home Assistant

Raspap

Mikrocontroller

(µController, µC, MCU, „Einchipmikrorechner“)

- Prozessor

- RAM

- Flash-EEPROM

Beispiele bekannter Mikrocontroller

-

Atmel ATtiny, ATmega

- 8bit AVR

-

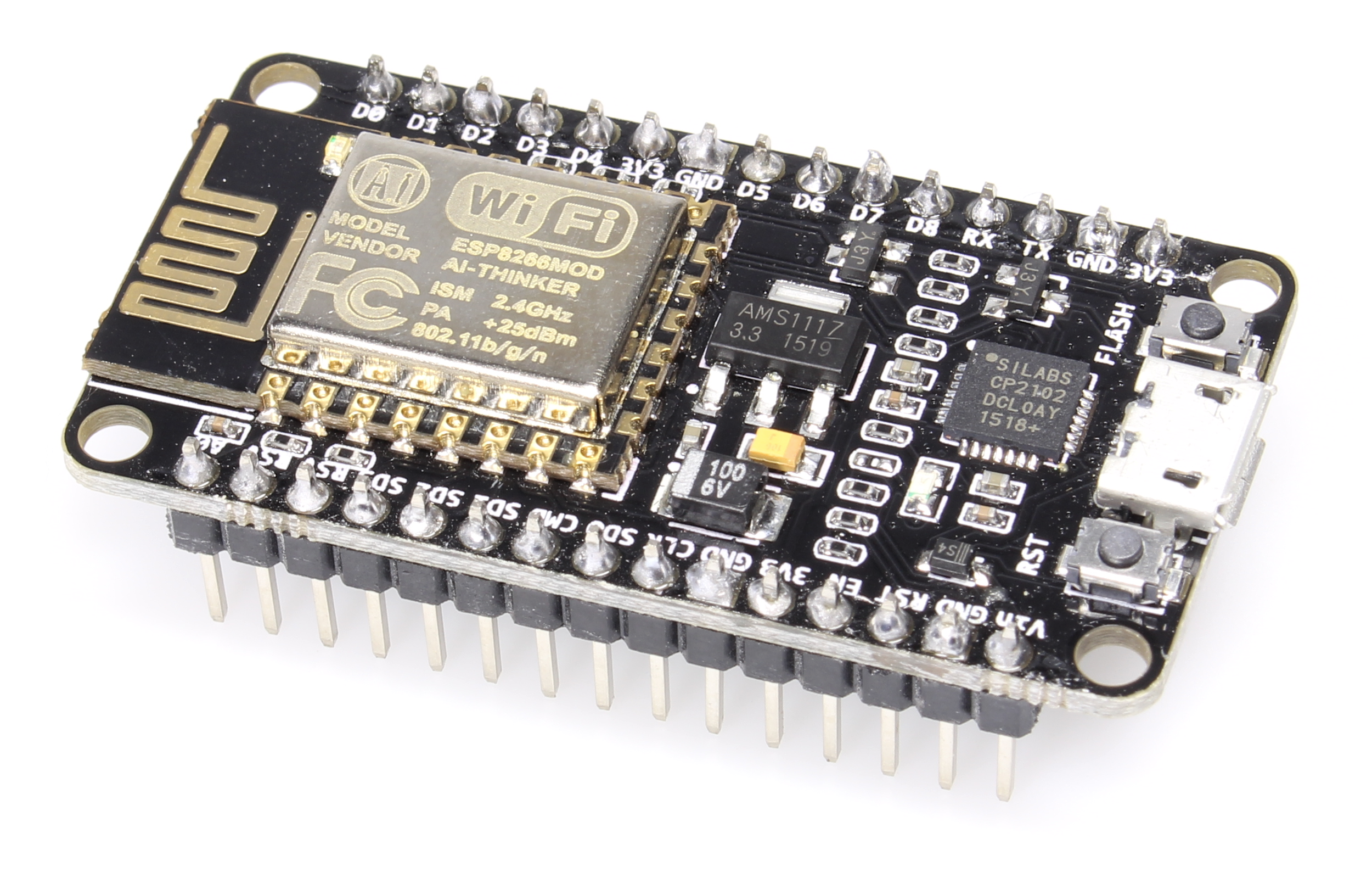

Espressif ESP8266 (NodeMCU), ESP32

- 32bit Wi-Fi Controller (Xtensa LX6 oder RISC-V)

-

Raspberry Pi Foundation RP2040

- 32bit ARM Cortex-M0+

-

STMicroelectronics STM32

- 32bit ARM Cortex-M

Mikrocontroller vs SoC vs Einplatinencomputer

💡 Videoerklärung zu Mikrocontroller und SoC

Mikrocontroller

Vorteile:

- Kostengünstig: Microcontroller werden in kostensensitiven Projekte eingesetzt.

- Energieeffizient: Sie verbrauchen wenig Strom, was sie perfekt für batteriebetriebene Anwendungen macht.

- Einfache Integration: Microcontroller sind oft leicht in bestehende Systeme zu integrieren und benötigen nur minimale externe Komponenten.

Nachteile:

- Begrenzte Rechenleistung: Sie haben weniger Rechenleistung und Speicher im Vergleich zu Einplatinencomputern.

- Eingeschränkte Funktionalität: Microcontroller sind für spezifische Aufgaben ausgelegt und bieten weniger Flexibilität für komplexe Anwendungen.

- Weniger Peripherieoptionen: Sie haben oft weniger Schnittstellen und Peripheriegeräte im Vergleich zu Einplatinencomputern.

SoC

System-on-a-Chip

Vorteile:

- Hohe Integration: CPU, GPU, Speicher, und Peripheriegeräte auf einem Chip (kompakte Bauweise).

- Energieeffizienz: Optimierter Stromverbrauch durch Integration und geringere Kommunikationsverluste.

- Leistungsfähigkeit: Häufig leistungsstärker als Mikrocontroller, geeignet für komplexe Anwendungen (z. B. Multimedia, AI).

Nachteile:

- Komplexität: Höhere Anforderungen an Design und Programmierung als bei Mikrocontrollern.

- Kosten: Teurer als Mikrocontroller, insbesondere bei kleinen Projekten oder niedrigen Stückzahlen.

- Reparatur/Austausch: Fehlfunktion einzelner Komponenten kann den Austausch des gesamten Chips erfordern.

Einplatinencomputer

Vorteile:

- Hohe Rechenleistung: Einplatinencomputer wie der Raspberry Pi bieten deutlich mehr Rechenleistung und Speicher.

- Vielseitigkeit: Sie können eine Vielzahl von Betriebssystemen ausführen und sind für komplexe Anwendungen geeignet.

- Erweiterbarkeit: Einplatinencomputer bieten zahlreiche Schnittstellen und Peripheriegeräte, was sie sehr flexibel macht.

Nachteile:

- Höherer Stromverbrauch: Sie verbrauchen mehr Strom als Microcontroller, was sie weniger geeignet für batteriebetriebene Anwendungen macht.

- Kosten: Einplatinencomputer sind in der Regel teurer als Microcontroller.

- Komplexität: Die Einrichtung und Programmierung kann komplexer sein, was eine steilere Lernkurve bedeutet.

Für Mikrocontroller häufig verwendete Programmiersprachen

- C, C++ (Arduino Sketches)

- Rust

- MicroPython

❓❗💬 Erklären Sie, welche Eigenschaften, Vor-/Nachteile und Einsatzzwecke die verschiedenen Programmiersprachen haben.

Arduino

Programmer und IDEs für Arduino

pio device list

git clone https://github.com/platformio/platform-espressif8266 ## oder platform-espressif32

cd platform-*/examples/arduino-wifiscan

pio run --target upload -e nodemcuv2 ## für esp8266mod-12-F

pio run --target upload -e esp-wrover-kit ## für esp-WROOM-32

pio device monitor -b 115200

platformio.ini für die ESPs der Schule

💡 Simulator

µC Beispiel Setups

| Board | Arduino-IDE | PIO | MicroPython | Rust |

|---|---|---|---|---|

| arduino.cc | platformio.org platformio.ini | micropython.org @Wokwi | rust-embedded.org @Wokwi | |

xiao-esp32c3 @Wokwi @ESPHome  | Wokwi Template | env:lolin_c3_miniGPIO: blink | Installation, GPIO, WiFi, WebREPL, NeoPixel | GPIO: blink |

| esp32-WROOM-32 Datenblatt @ESPHome | env:esp-wrover-kitGPIO: blink WiFi: scan | Installation | GPIO: blink | |

| esp8266mod-12-F @ESPHome | env:nodemcuv2GPIO: blink WiFi: scan |

Hello World

print("Hallo Welt")

Hello Blink

from machine import Pin

from time import sleep_ms

led_green = Pin(13, Pin.OUT)

while True:

led_green.value(1)

sleep_ms(500)

led_green.value(0)

sleep_ms(500)

Hello 8Leds

## Pinout: https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/ESP_-_32_NodeMCU_Developmentboard_Datenblatt_AZ-Delivery_Vertriebs_GmbH_10f68f6c-a9bb-49c6-a825-07979441739f.pdf?v=1598356497

from machine import Pin

from time import sleep_ms

led_pins = [33, 25, 26, 27, 12, 13, 9, 10]

leds = [Pin(p, Pin.OUT) for p in led_pins]

while True:

for value in [0, 1]:

for led in leds:

led.value(value)

sleep_ms(100)

Hello NeoPixel

from machine import Pin

from neopixel import NeoPixel

pixels_count = 32

pixels = NeoPixel(Pin(15), pixels_count)

pixels[0] = (255, 0, 0)

pixels.write()

Aufgaben

- Verstehen Sie das Beispiel um eine LED in MicroPython blinken zu lassen.

- Bauen und programmieren Sie eine kleine Ampel-Schaltung.

- Versuchen Sie dieses Beispiel zum Ansteuern von NeoPixel-LEDs mit MicroPython zu verstehen.

- Wenn für das Verständnis des Programmes nötig, vereinfachen Sie den Code.

- Spielen Sie mit dem Beispiel-Code herum und versuchen Sie neue schöne Effekte anzuzeigen.

Rust

Dokumentation Rust auf dem ESP32

Künstliche Intelligenz

- Einführung

- Wofür/Wie kann ich KI einsetzen?

- Technische Grundlagen

- Wie funktioniert maschinelles Lernen?

- Sprachmodelle

- Rechtliches

- Ausblick / Zukunft (?)

Vortrag von Klaus Knopper: „Chancen + Risiken generativer KI in Unterricht + Prüfungen“

Einführung

- Deep Fake Beispiele:

Wofür/Wie kann ich KI einsetzen?

-

Beispiele (Sprachmodelle):

-

Lokal:

Wo sind derzeit die Grenzen? Was sollte man beachten?

- Code Generierung (z.B. Copilot)

- Datenschutz, Bias, Manipulation (z.B. DeepSeek)

Beispiel IHK-AP1 2025 „KI zur Rechtsberatung“???

Technische Grundlagen

Begriffe die man kennen sollte:

Was ist „KI“

- Weak artificial intelligence (weak AI) = Artificial Narrow Intelligence

- strong AI:

- Artificial super intelligence (ASI)

- Artificial general intelligence (AGI)

Unterschied zwischen „Programmieren“ und „Machine Learning“

Training und Inferenz

Netz(architektur/struktur) vs. Modell

- Daten

- Gewichte

Wie funktioniert maschinelles Lernen?

Sprachmodelle

SOL Sprachmodelle

SOL:

https://media.ccc.de/v/ds23-194-chatgpt-dialogeFragen:

- Wie funktionieren Sprachmodelle (ganz grob)

- Was können Sprachmodelle aktuell?

- Was können Sprachmodelle (aktuell noch) nicht?

Zusatzaufgabe:

- Führt einen Dialog mit einem Sprachmodell, in dem ihr zeigt, wo die Grenzen der KI sind.

- Welche Fragen zum Thema KI habt ihr?

Retrieval-augmented generation (RAG)

Vortrag + Material von Michael Christen: „Open Data/Freie Daten in KI Chatbots nutzen“ https://github.com/Orbiter/llm-rag-cheat-sheet

Rechtliches

Ausblick / Zukunft (?)

Turing-Test

Spiegeltest

- Cognitive test

- Beispiel: Claude Opus

Dokumentation und Wissensmanagement

- Arten, Nutzer und Ziele von Dokumentation

- Wie ist/wird Wissen strukturiert?

- Datenformate

- Beispiele für Kollaboration

- Open Educational Resources (OER)

- Regeln

Arten, Nutzer und Ziele von Dokumentation

❓❗ Welche Arten von Dokumentation kennen Sie?

An welche Nutzergruppe richtet sich die jeweilige Dokumentation?

flowchart TB Dokumentation --> Kundendokumentation Dokumentation --> TD[Technische Dokumentation] TD --> kollegen[für Kollegen] TD --> selbst[für sich selbst]

❓💬 Was sollte beim Erstellen von Dokumentation beachtet werden?

Wie ist/wird Wissen strukturiert?

❓💡 Welche Datenstrukturen sind geeignet, um Wissen zu repräsentieren?

=> es gibt veschiedene Möglichkeiten:

Linear

z.B.

- Powerpoint-Slides

- Video

Verzeichnisbaum / Ordnerstruktur

Mindmap

Nervenzellen (Neuron), Synapsen, …:

Graph

Definition: „Ein Graph

Gist ein Paar(V,E), wobei

Veine Menge von Knoten (englisch vertex/vertices, oft auch Ecken genannt) undEeine Menge von Kanten (englisch edge/edges) bezeichnet.“

Im Bezug auf Wissensverabeitung können mit Knoten „Konzepte“ (Begriffe, Ideen) dargestellt werden und mit Kanten die zwischen den jeweiligen Konzepten existierenden „Verknüpfungen“ (Beziehungen, Relationen, Assoziationen).

Aktueller Stand der Forschung:

- Das Menschliche Gehirn „speichert“ Wissen als HyperGraph

- Die „geordnete Darstellungen einer Menge von Begriffen und der zwischen ihnen bestehenden Beziehungen“ wird in der Informatik als „Ontologie“ bezeichnet.

- Das Semantic Web versucht ein maschinenlesbares World Wide Web aufzubauen

Datenformate

❓❗ Erklären Sie den Unterschied, zwischen Menschen- und Maschinenlesbaren Datenformaten.

❓💡 Welche Datenformate sind gleichermaßen für Menschen und Maschinen lesbar?

Form follows function

- Sachebene

- Inhalt

- Struktur

- Layout

- Schriftart, Schriftgröße, …

Welche Vorteile ergeben sich, wenn Inhalte für Menschen und Maschinen lesbar sind?

Beispiel: Automatische Übersetzung von LaTeX-Dokumenten

Ausblick: „Why AI-Models Love Markdown“

Empfehlung: Markdown

=> ist das für technische Dokumentation verbreitetste Format

Beispiele für Kollaboration

-

Wiki:

-

von Mitschülern:

Open Educational Resources (OER)

=> Einführung in Markdown, Werkzeuge und Übersicht über frei nutzbare Lernmaterialien

Regeln

Gesetze

=> bitte beim veröffentlichen von Inhalten beachten:

SOL bis 07.12.25

Nutzen Sie die SOL, um selbstständig die aktuellen Lerninhalte aus LF8 und LF9 zu üben.

Beachten Sie dabei bitte die vereinbarten gemeinsamen Regeln.

Empfohlene Aufgaben:

LF8 Wiederholung

Wiederholen Sie die Inhalte aus LF8, insbesondere:

- Datenbank-Grundlagen

- Normalisierung (Normalformen)

- SQL

- SQL-Injections

- CSV, CSV-Injections

LF8 Vorbereitung

Bereiten Sie sich auf die kommende Woche vor und bereichern Sie den Unterricht, indem Sie Wissen zu folgenden Themen sammeln:

- Datenstrukturen

- JSON

- XML

- REST

- SOAP

Programmierumgebung

Bereiten Sie eine Programmierumgebung (IDE + REPL/Interpreter/Compiler, Paketmanager, …) vor, um die Inhalte aus LF8 in der kommenen Woche praktisch üben zu können. Im Unterricht werden „Musterlösungen“ in Python vorgestellt, dafür wird diese Werkzeug- und Materialsammlung empfohlen.

- Wenn Sie eine andere Sprache nutzen möchten, freue ich mich darüber, die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten miteinander zu vergleichen.

LF9

Üben Sie die Inhalte aus LF9. Und überlegen Sie sich, wie Sie den Unterricht mitgestalten können.

SQL

- Grundlagen

- Normalisierung

- Quick Reference

- SQL Injections

Grundlagen

NoSQL (Not only SQL)

ACID

- Atomicity

- Consistency

- Isolation

- Durability

CAP theorem

- Consistency

- Availability

- Partition tolerance

Normalisierung

Ziel: Konsistenzerhöhung durch Redundanzvermeidung

Erste Normalform (1NF)

Jedes Attribut der Relation muss einen atomaren Wertebereich haben, und die Relation muss frei von Wiederholungsgruppen sein

Lösung: atomare Attributwertebereiche

- Felder (Spalten) mit zusammengesetzten Typen aufspalten -> atomaren Wertebereich

- -> Aus Datenbankeinträgen mit Listen (Wiederholungsgruppen) können mehrere Einträge werden

Zweite Normalform (2NF)

Nichtschlüsselattribute müssen von allen Schlüsseln vollständig abhängen

Lösung: Tabellen aufteilen

Dritte Normalform (3NF)

Keine funktionalen Abhängigkeiten der Nichtschlüssel-Attribute untereinander (transitive Abhängigkeiten)

Lösung: Tabellen weiter aufteilen

Quick Reference

CREATE TABLE

CREATE TABLE table_name

(

column_name1 data_type,

column_name2 data_type,

column_name3 data_type,

)

INDEX

GRANT / REVOKE

GRANT

privileges

ON object

TO role_specification

- privilegeds: SELECT | INSERT | UPDATE | … | ALL PRIVILEGES

- objects: db_name | table_name | …

- role_specification: user | group | …

INSERT INTO

INSERT INTO table_name

(column1, column2, column3,...)

VALUES (value1, value2, value3,....)

UPDATE

UPDATE table_name

SET column1=value, column2=value,...

WHERE some_column=some_value

SELECT + WHERE

SELECT column_names

FROM table_name

WHERE column_name operator value

SQL Operators

Logical Operators

- AND, OR, NOT

- ANY, SOME, IN, ALL

Comparison Operators

- =, >, <, >=, <=, <>

Arithmetic Operators

- +, -, *, /, %

Date/Time-Functions

z.B.

NOW()

SELECT + WHERE + LIKE

SELECT column_names

FROM table_name

WHERE column_name LIKE pattern

Wildcards

| Wildcard | Bedeutung |

|---|---|

| % | Ein oder mehrere beliebige Zeichen |

| _ | Ein einzelnes Zeichen |

| weitere |

SELECT + DISTINCT + LIMIT

SELECT (DISTINCT) column_names

FROM table_name

WHERE conditions

(LIMIT n)

SELECT + ORDER BY

SELECT column_names

FROM table_name

WHERE column_name operator value

ORDER BY column1, column2, ... ASC|DESC;

SELECT + GROUP BY (+ HAVING)

SELECT column_names, aggregate_function(column_name)

FROM table_name

WHERE column_name operator value

GROUP BY column_name

(HAVING condition)

Aggregate Functions

MIN(), MAX(), COUNT(), SUM(), AVG()

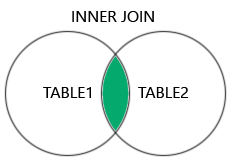

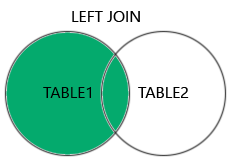

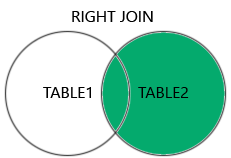

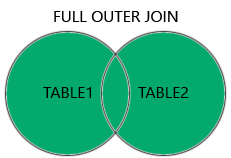

JOIN

SELECT column_name(s)

FROM table_name1

INNER JOIN table_name2

ON table_name1.column_name=table_name2.column_name